L’archivio fotografico comprende un fondo unico nel suo genere, interamente dedicato all’iconografia di San Sebastiano, raccolto dal collezionista Luigi Vittorio Fossati Bellani e donato all’Istituto nel 1946, dopo la sua morte, per volontà del fratello Tullio. Un’acquisizione voluta fortemente dall’allora presidente Carlo Ludovico Ragghianti, che poté contare sul supporto di contatti milanesi che avevano rapporti diretti con la famiglia.

Alla sua ricezione, l’archivio fu incluso nella fototeca inserendolo nella medesima successione inventariale. Si conservò la condizione materiale del fondo che, oggi come allora, è riunito in una serie di faldoni diversi da quelli del resto della fototeca. Nello specifico, si tratta di 54 faldoni contenenti la gran parte delle fotografie, inventariate ed incollate su cartoncino; un faldone di grandi dimensioni per i positivi di formato maggiore; due lastre fotografiche di formato 13×18 cm; una scatola con 55 riproduzioni di stampe raffiguranti San Sebastiano. La consistenza complessiva del fondo è di 4314 pezzi tra fotografie e lastre. L’Istituto acquisì, inoltre, documenti e fotografie sciolte riguardanti la formazione della raccolta da parte del Fossati Bellani, che si conservano in faldoni miscellanei parte del fondo fotografico e nell’archivio storico.

Luigi Vittorio Fossati Bellani (1889-1944) nacque a Monza in una famiglia di ricchi industriali tessili e, una volta addottoratosi in ingegneria, seppe ritagliarsi un ruolo di mera rappresentanza presso l’azienda di famiglia, assicurandosi così tempo e possibilità economiche per coltivare le sue passioni: i viaggi, il collezionismo e la bibliofilia.

Nel corso della sua vita formò una raccolta vasta e diversificata, che comprendeva sculture, dipinti (di artisti antichi e contemporanei), ceramiche e i due nuclei più rilevanti: la collezione di guide e libri di viaggio e la fototeca dedicata all’iconografia di San Sebastiano. Firenze, dove visse a partire dagli anni Venti del Novecento, gli permise di approfondire gli interessi in campo fotografico grazie anche alla stretta collaborazione con Ulrich Middeldorf alla formazione della fototeca del Kunsthistorisches Institut, cui peraltro donerà numerosi positivi.

Verso la fine degli anni Trenta Luigi Vittorio si trasferì a Roma, in un appartamento all’ultimo piano di palazzo Tittoni, in via Rasella, arredato con i migliori pezzi della sua collezione. Nel giorno dell’attentato, il 23 marzo del 1944, rimasto indenne all’esplosione, fu arrestato dalle truppe tedesche, che però il giorno successivo lo rilasciarono risparmiandolo dalla terribile rappresaglia. Luigi Vittorio morì d’infarto il 3 aprile successivo.

Attraverso le carte dell’archivio Fossati Bellani conservate in Istituto è possibile ricostruire i passaggi chiave della formazione della sua raccolta fotografica, un’impresa condotta con metodo impeccabile che lo impegnò per gran parte della sua vita.

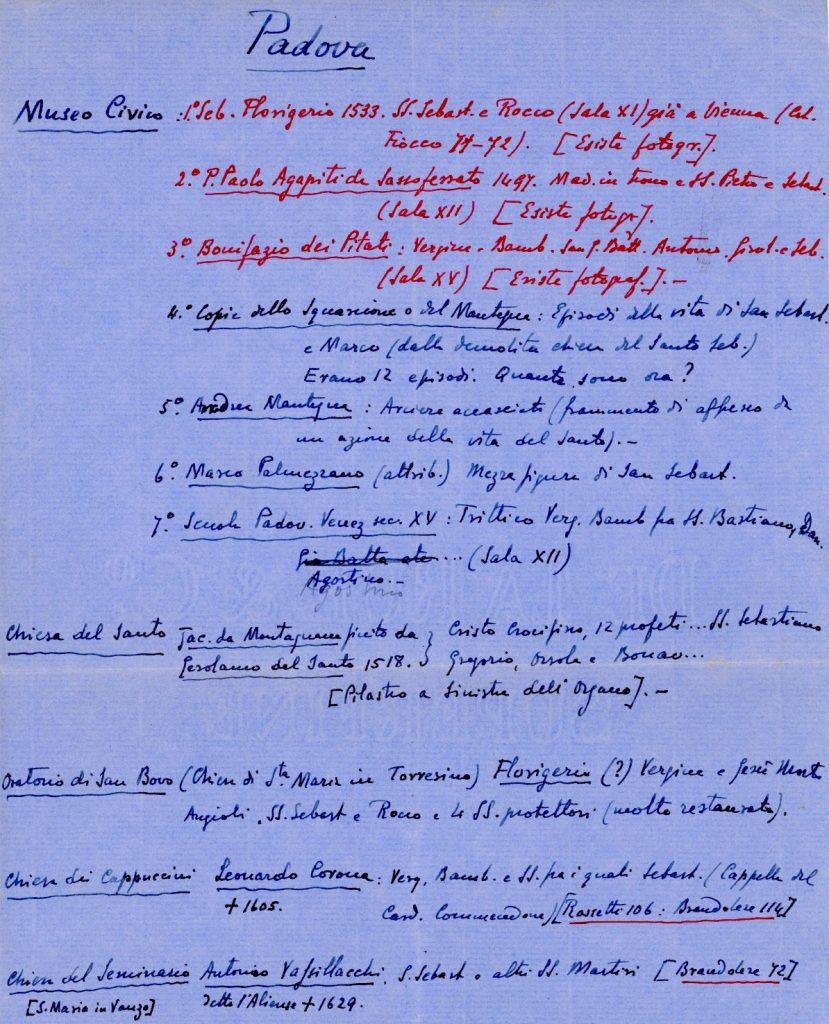

Il punto di partenza era l’individuazione precisa e capillare sul territorio italiano ed estero delle opere d’arte raffiguranti San Sebastiano. Molteplici erano gli strumenti utilizzati dal Fossati Bellani, a partire dalla consultazione dei repertori e dei volumi della sua biblioteca storico artistica, soprattutto delle antiche guide cittadine. Evidente è l’impronta di questo modello, che conduce il lettore in itinerari a tappe tra strade, chiese e palazzi, nelle numerose liste manoscritte redatte da Vittorio, come quella riferita alla città di Padova, di cui si elencano tutte le chiese ed i musei in cui si trovano immagini del santo martire. Si noti, peraltro, la citazione esplicita come fonti delle guide del Rossetti (1765) e del Brandolese (1795). Interessanti sono anche le due rubriche riguardanti rispettivamente i disegni e le incisioni del Gabinetto di disegni e stampe degli Uffizi raffiguranti San Sebastiano studiate o meno dal vero, in cui il collezionista appunta in ordine alfabetico per artista tutti i pezzi, annotando per ciascuno i riferimenti alle foto esistenti o da lui commissionate. Uno studio così approfondito del fondo fiorentino dovette essere facilitato con ogni probabilità dall’amico Antonio Antony De Witt, allora direttore del Gabinetto.

Archivio Storico INSR, fascicolo 901 H/8

Le liste che raggruppavano per luogo di conservazione le opere d’interesse erano il riferimento per la fase successiva: quella dell’acquisizione delle fotografie. A tal fine, Fossati Bellani operava su più fronti, sfruttando abilmente la sua rete di conoscenze tra gli antiquari, i collezionisti e gli studiosi. Per le opere conservate nei musei, egli inoltrava le proprie richieste ai direttori, talora servendosi anche di intermediari autorevoli.

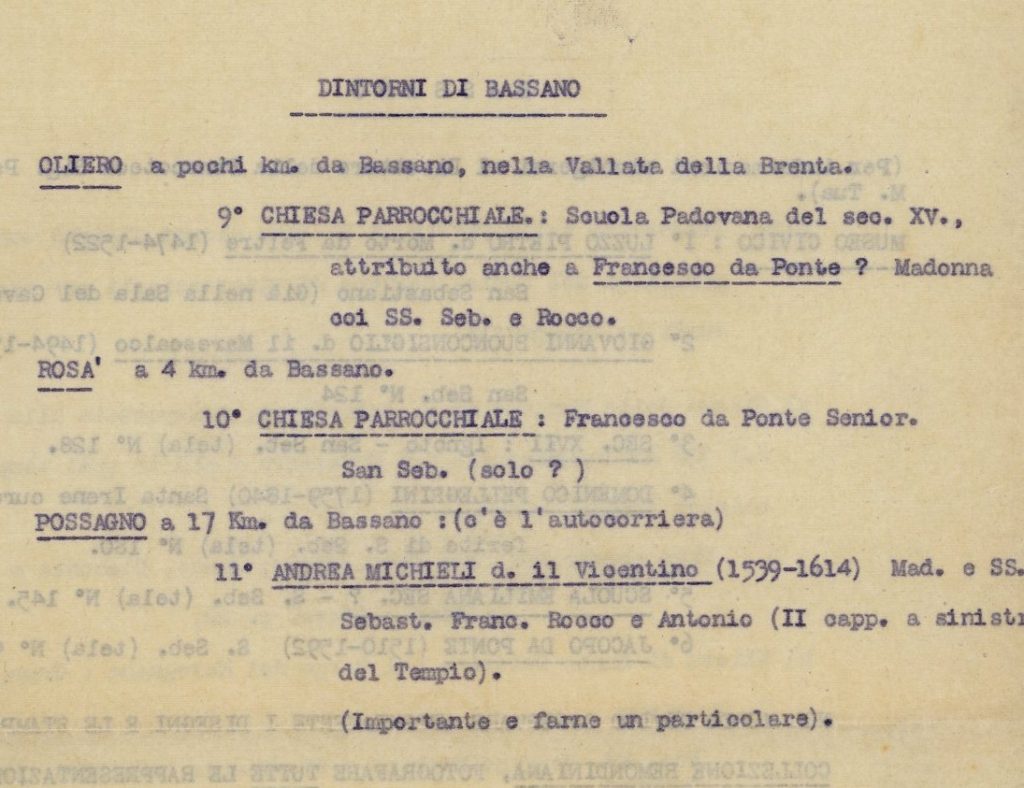

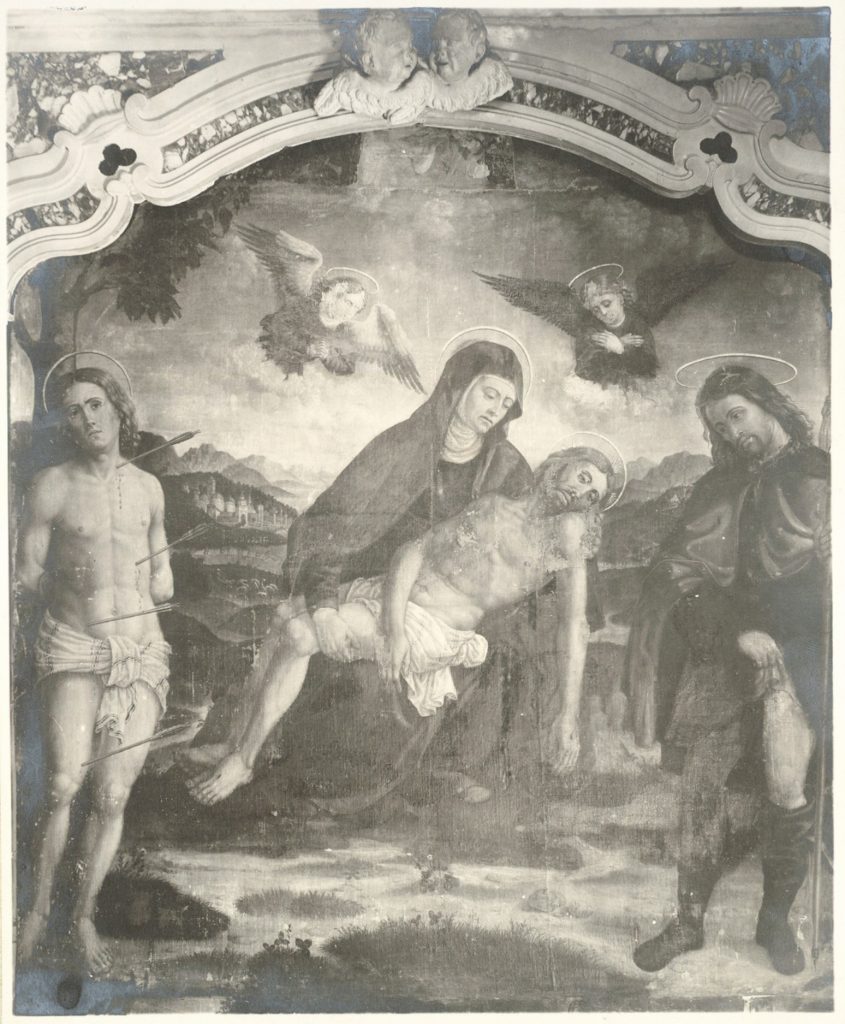

In molti altri casi, soprattutto per le opere conservate sul territorio, anche in luoghi difficilmente raggiungibili, Luigi Vittorio commissionava specifiche campagne a differenti ditte fotografiche, trasmettendo loro le suddette liste. Tra i fotografi cui si rivolse, diversi per ogni area geografica, troviamo i nomi di: Giovanni Caprioli, Felice Croci, Umberto da Re, Guido Cometto, Nicolò Cipriani. Tra i numerosi riscontri, si veda qui come la fotografia realizzata da Cipriani corrisponda esattamente alla prima voce dell’elenco delle opere presente nei dintorni di Bassano: La pietà tra i santi Sebastiano e Rocco di Francesco Bassano nella chiesa parrocchiale di Oliero.

Archivio Storico INSR, fascicolo 901 H/8

F. Croci, Francesco Bassano il Vecchio, Pietà tra i santi Sebastiano e Rocco, chiesa parrocchiale di Oliero, gelatina ai sali d’argento, terzo-quarto decennio del XX sec., Fototeca INSR, n. inv. 34162

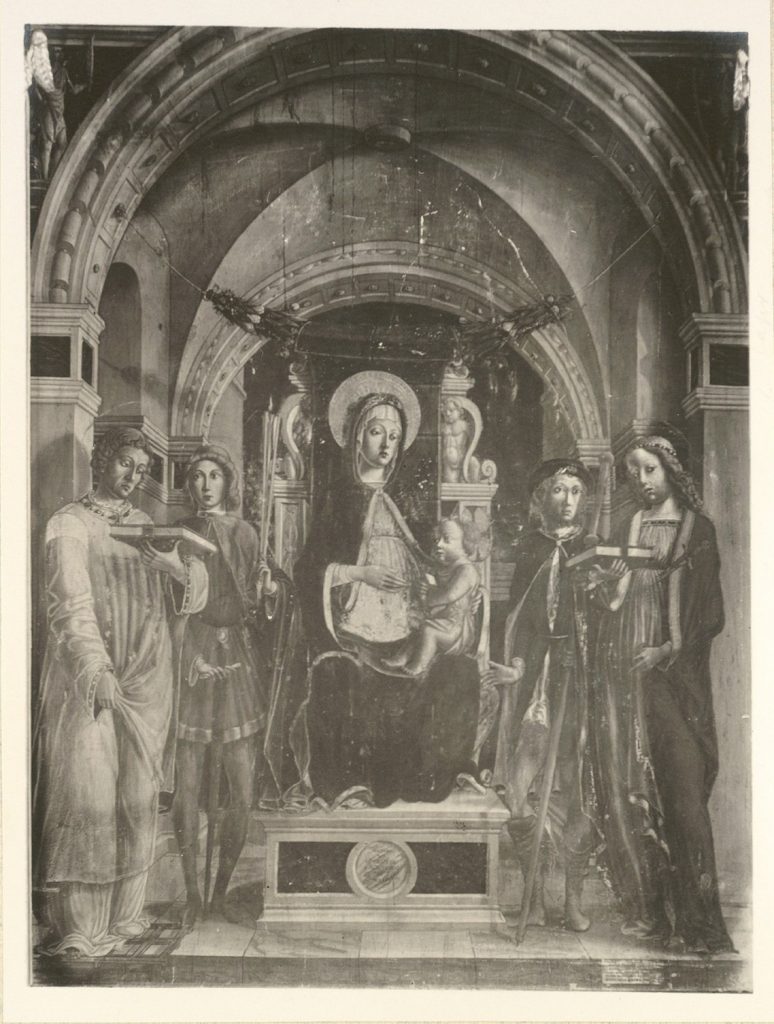

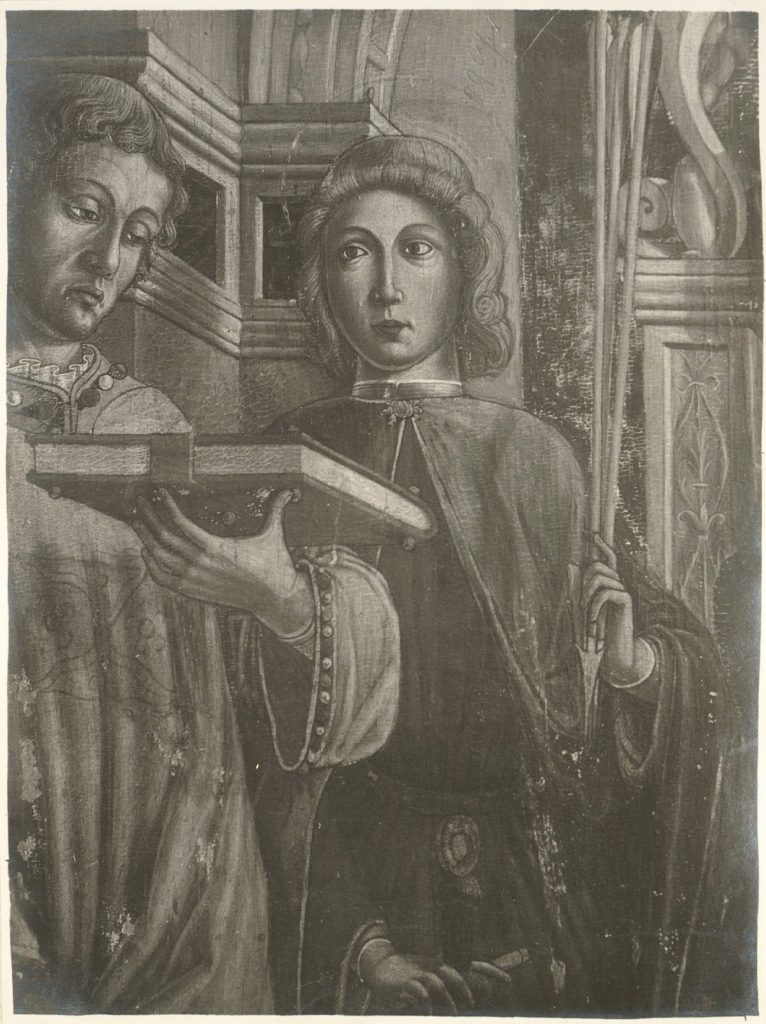

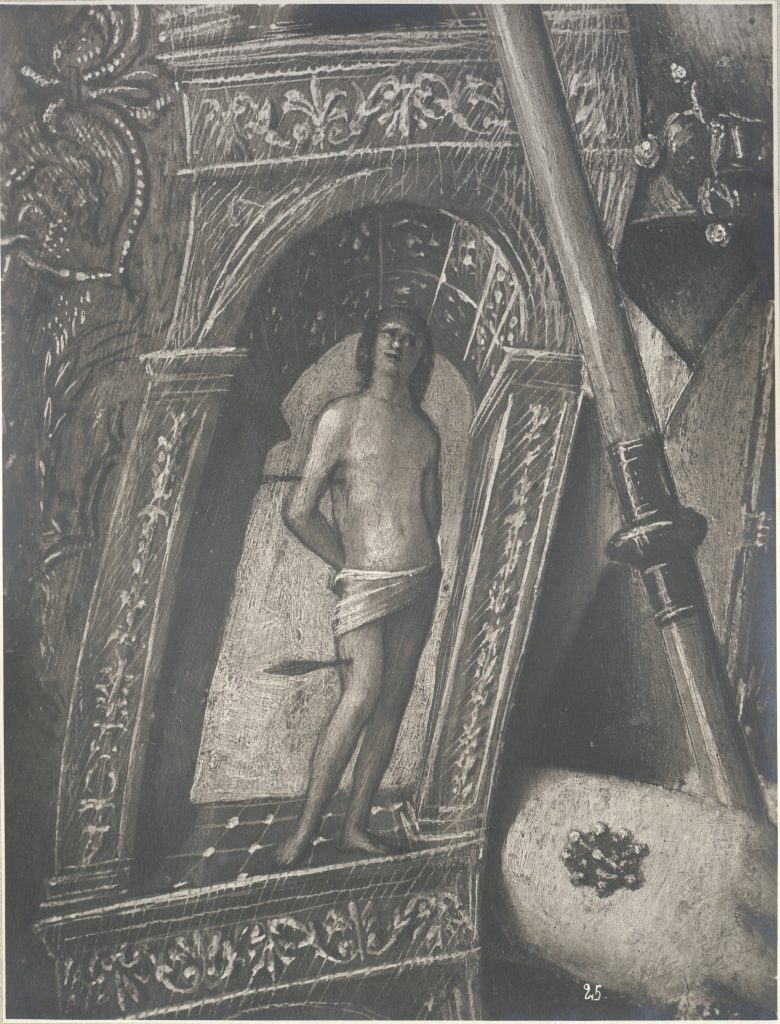

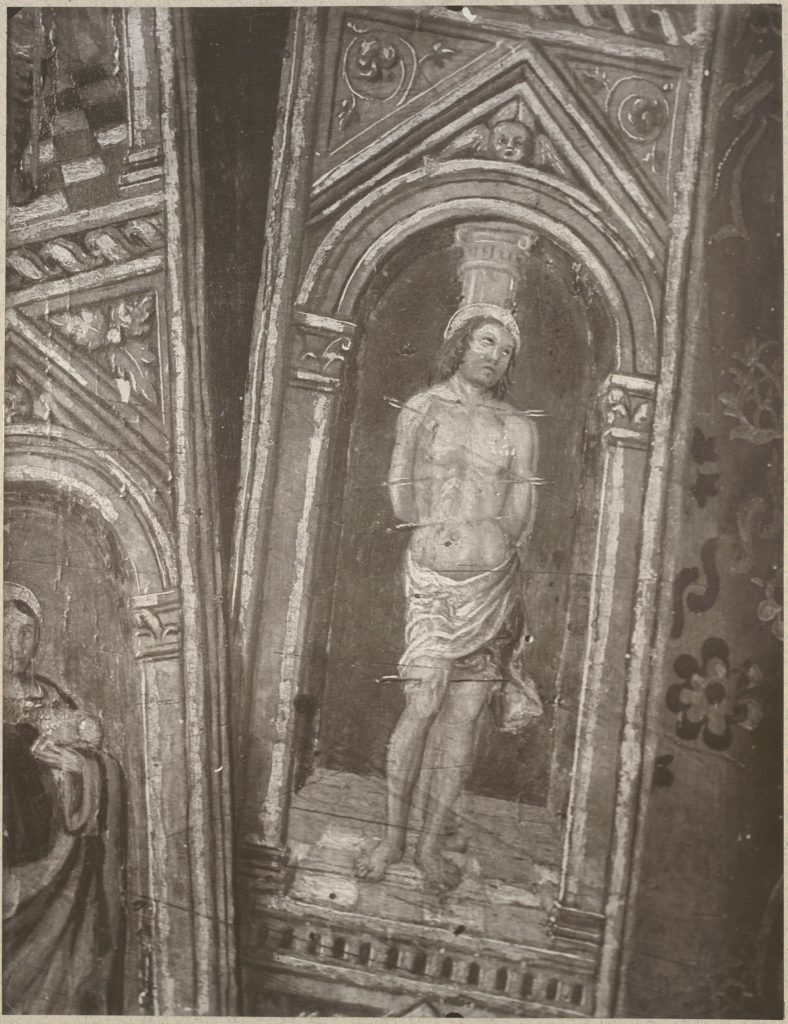

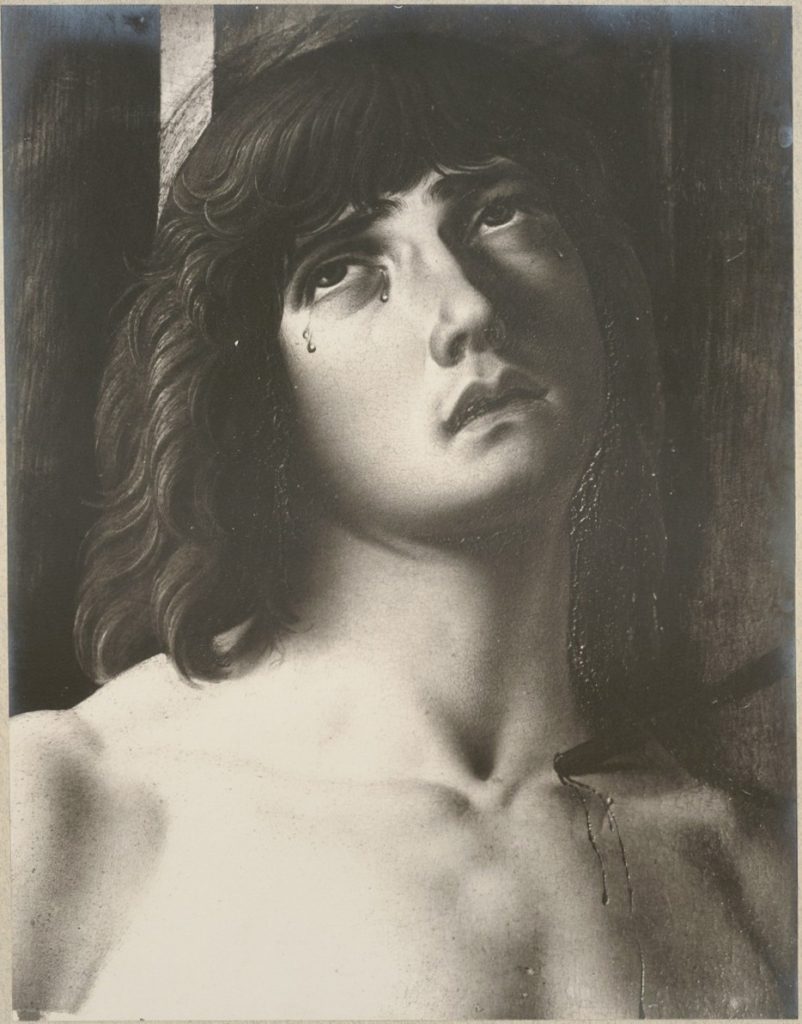

Nella corrispondenza con i fotografi Fossati Bellani raccomandava la massima precisione anche nel recupero di informazioni dettagliate sulle opere immortalate: autore, datazione, misure, stato di conservazione e collocazione precisa. Dava, poi, indicazioni anche circa gli scatti, con i tagli e i particolari richiesti. Come nel caso della pala di Antonio Rossi per la chiesa di San Lorenzo a Selva di Cadore: gli interessi documentari del collezionista riguardavano, infatti, tutto il territorio nazionale, dalle remote valli del Nord alla Sicilia.

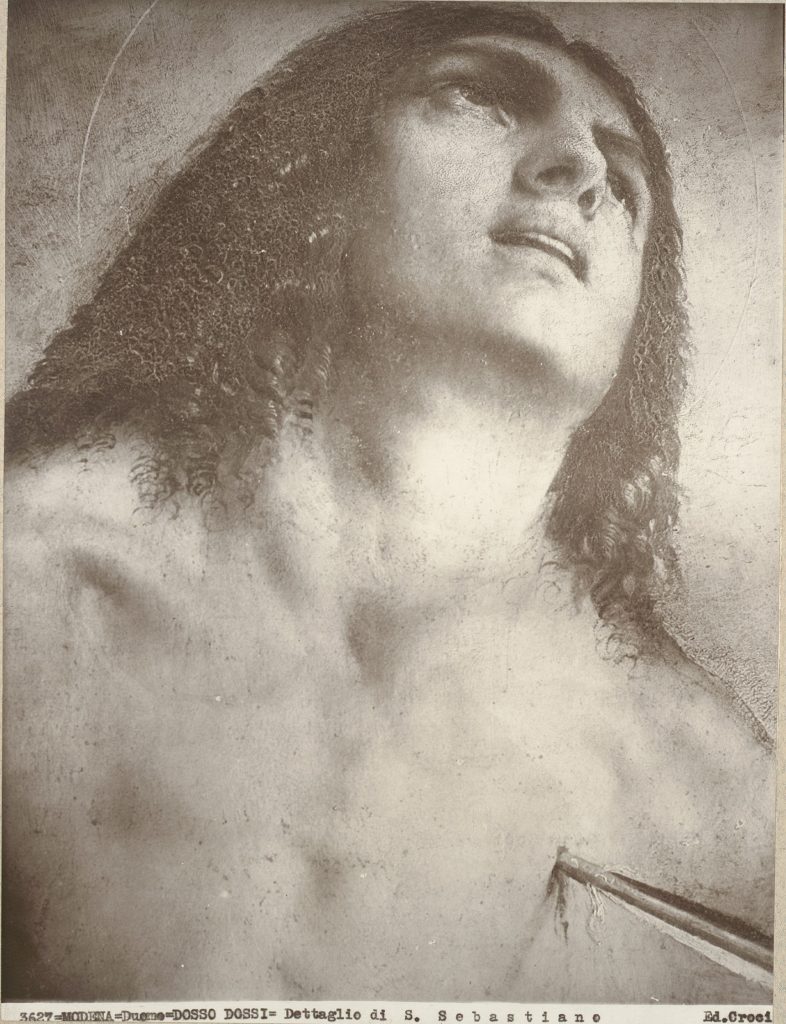

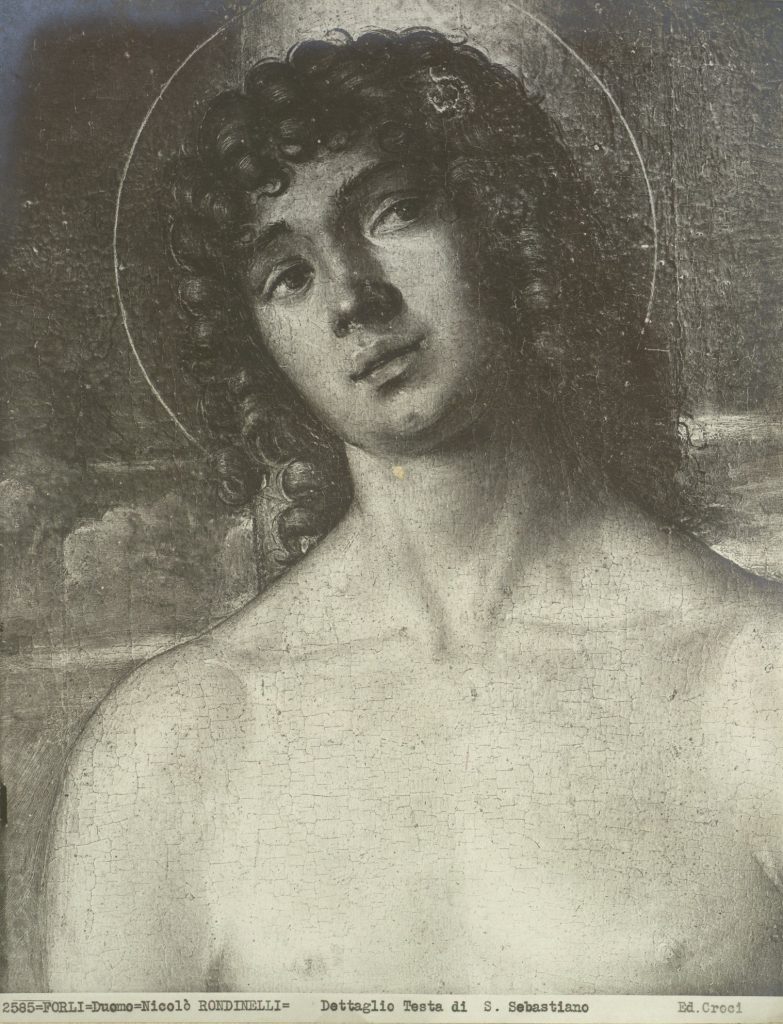

Frequenti sono anche fotografie come queste, che immortalano le figurine di San Sebastiano ricamate sui piviali di altri santi. In entrambi i casi il collezionista possedeva le riproduzioni degli interi delle pale d’altare (nel primo caso di Brogi e nel secondo di Anderson), ma si preoccupò di commissionare anche il dettaglio con il santo martire, rispettivamente a Dino Zani e a Felice Croci.

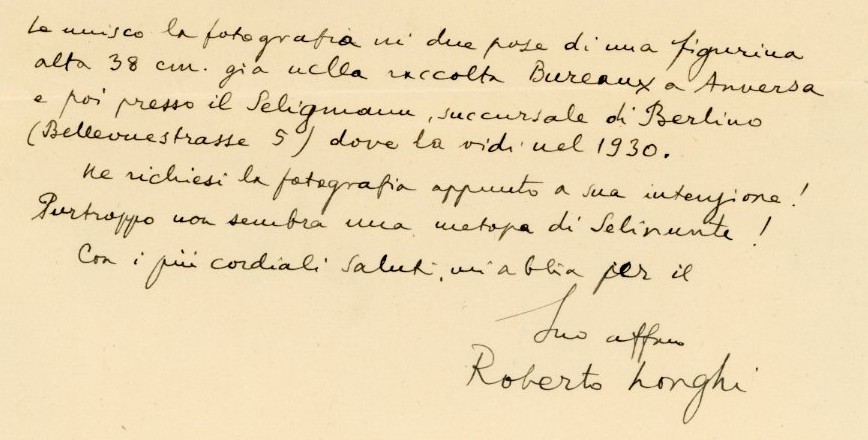

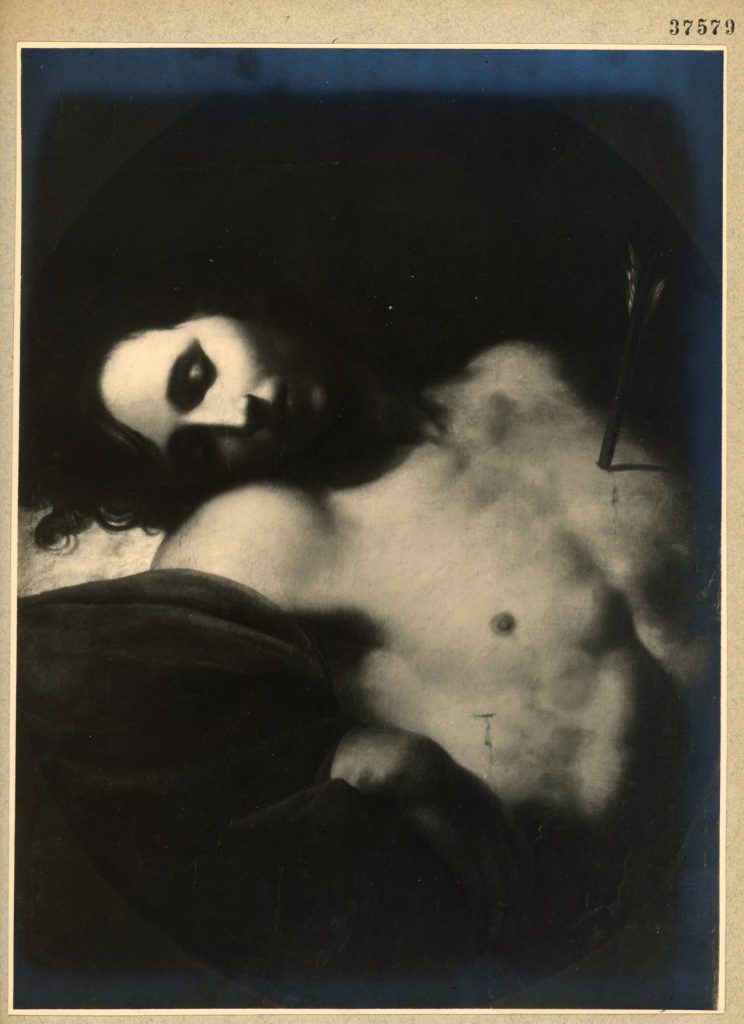

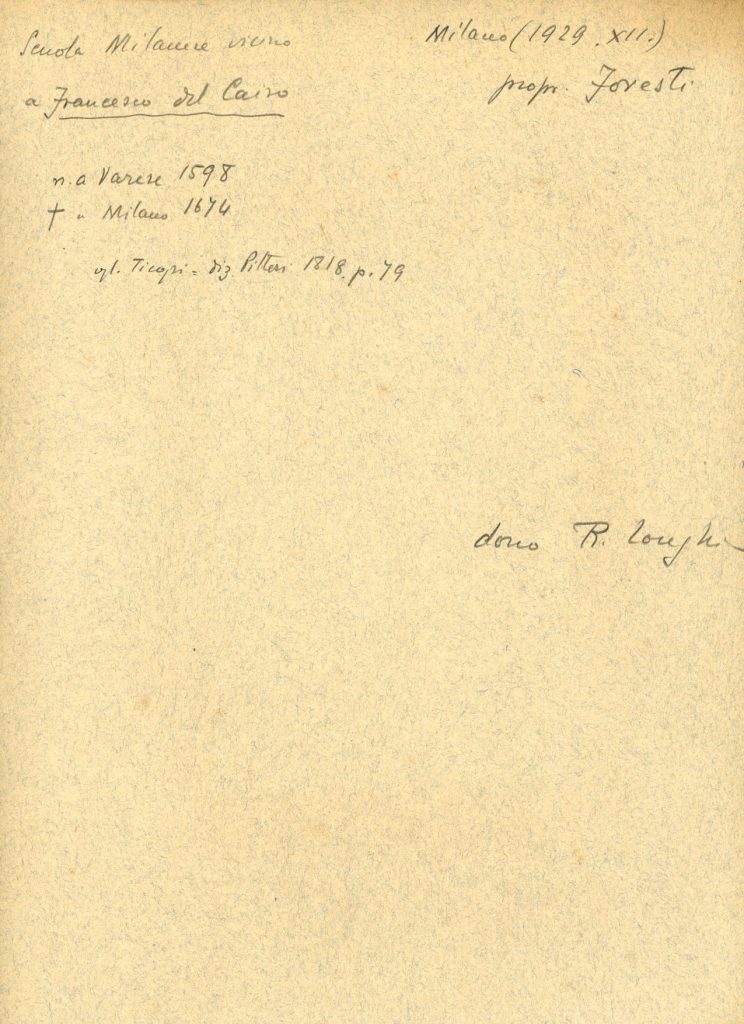

L’archivio di Fossati Bellani si arricchì negli anni grazie anche a doni di fotografie da parte di suoi conoscenti ed amici. Tra la sua corrispondenza si trovano spesso i nomi di importanti storici dell’arte con cui il nostro scambiava frequentemente informazioni e fotografie. Assidui dovevano essere i contatti con Roberto Longhi, di cui si conservano diverse missive. In questa, priva di data, Longhi segnala all’amico una statuina che aveva visto a Berlino e di cui aveva richiesto appositamente per lui due fotografie, che allega alla lettera.

Fototeca INSR, fondo Fossati Bellani, Miscellanea A

Fotografo non identificato, San Sebastiano, gelatina ai sali d’argento, ante 1944, Fototeca INSR, fondo Fossati Bellani, Miscellanea A

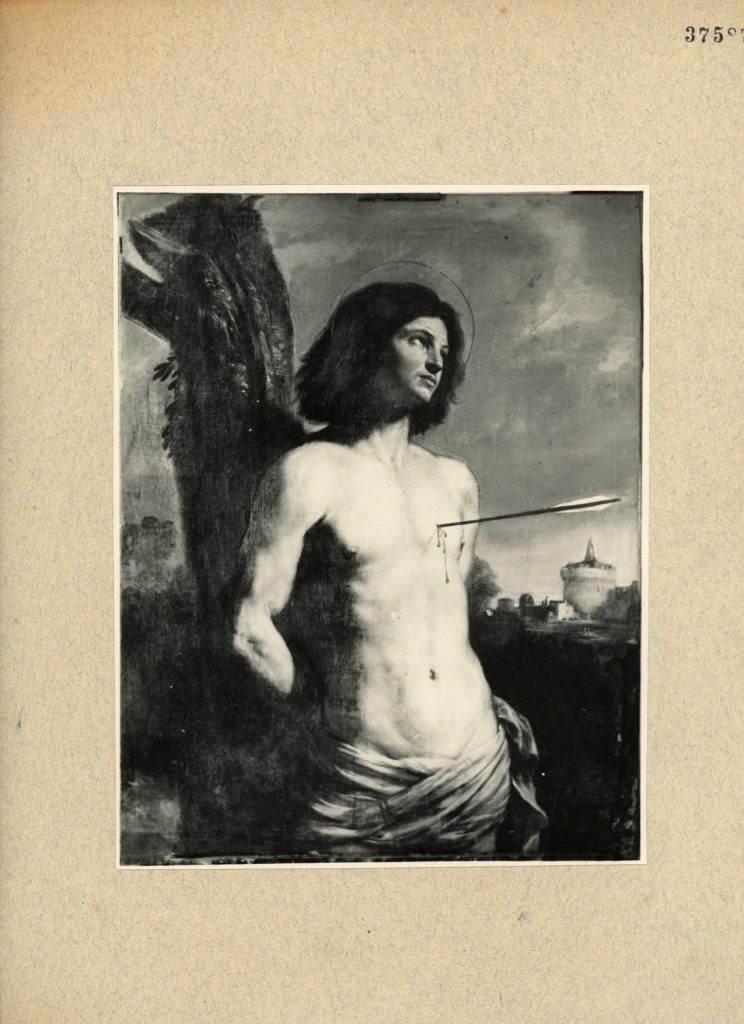

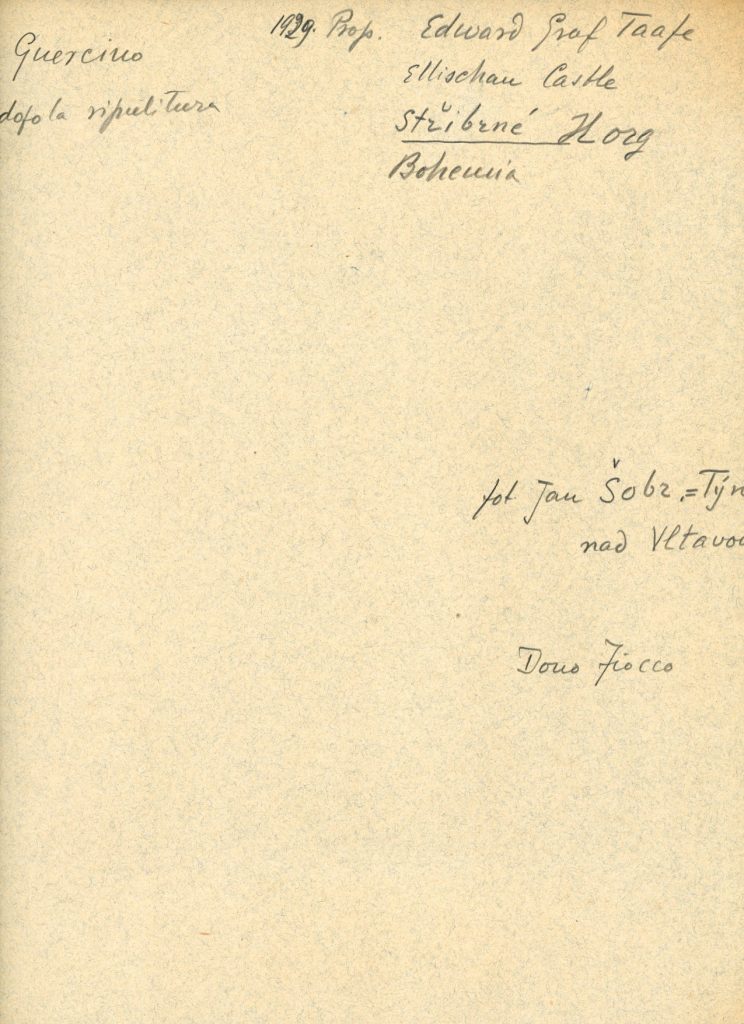

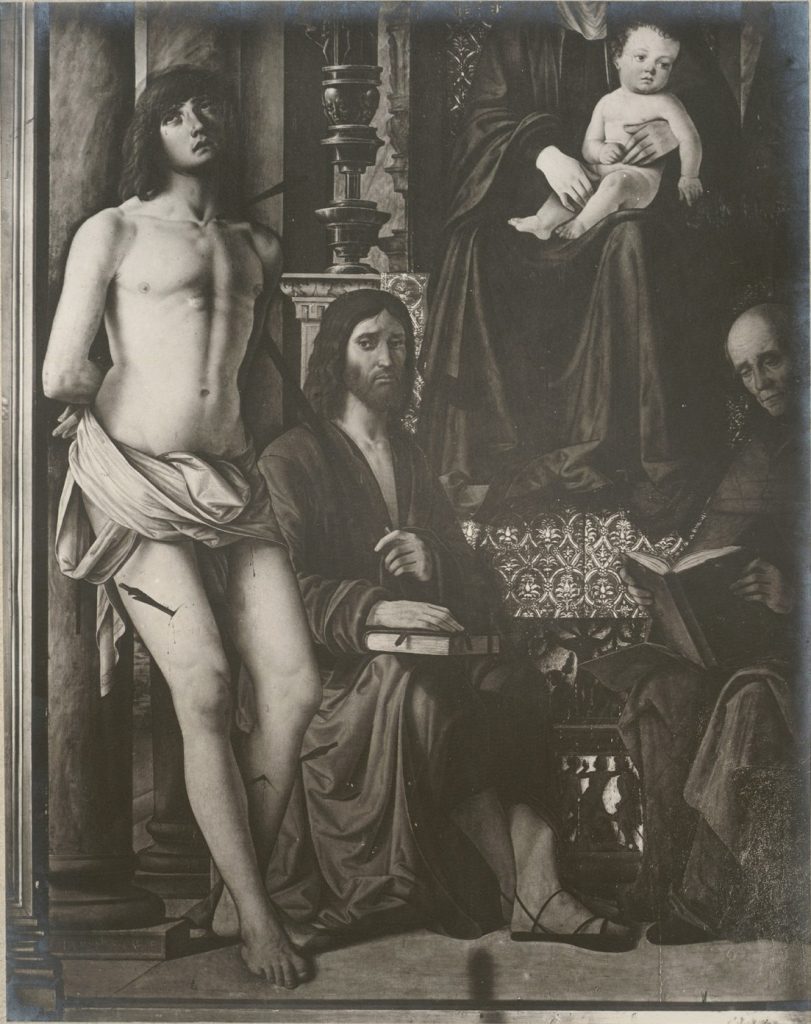

Spesso sono le fotografie stesse a recare traccia del donatore o, meglio, il verso del cartoncino su cui sono applicate, che il collezionista utilizzava per appuntare informazioni dettagliate sull’opera immortalata (attribuzione, datazione, collocazione, bibliografia) e sulla fotografia stessa. Entrambi i positivi ritraggono dipinti raffiguranti San Sebastiano conservati allora in collezioni private, procuratigli rispettivamente da Roberto Longhi e Giuseppe Fiocco. Dalla corrispondenza capiamo come questi rapporti fossero più che cordiali e che gli studiosi stimassero Fossati Bellani, dotato di un gusto fine e attento.

L’archivio Fossati Bellani si configura come un repertorio davvero vasto sull’iconografia di San Sebastiano, riferito in particolare alle opere d’arte italiane ed europee tra XI e XVIII secolo. Prevalenti sono le fotografie di dipinti, i cui autori vanno dagli artisti più famosi ad anonimi maestri. Anche nel caso di opere molto note e accessibili, come per la pala di Lorenzo Costa in San Petronio a Bologna, il collezionista aveva cura di procurarsi le riproduzioni che più rispondevano alle proprie esigenze: in questo caso, le tre foto che ritraggono intero e particolari della pala realizzate da Felice Croci.

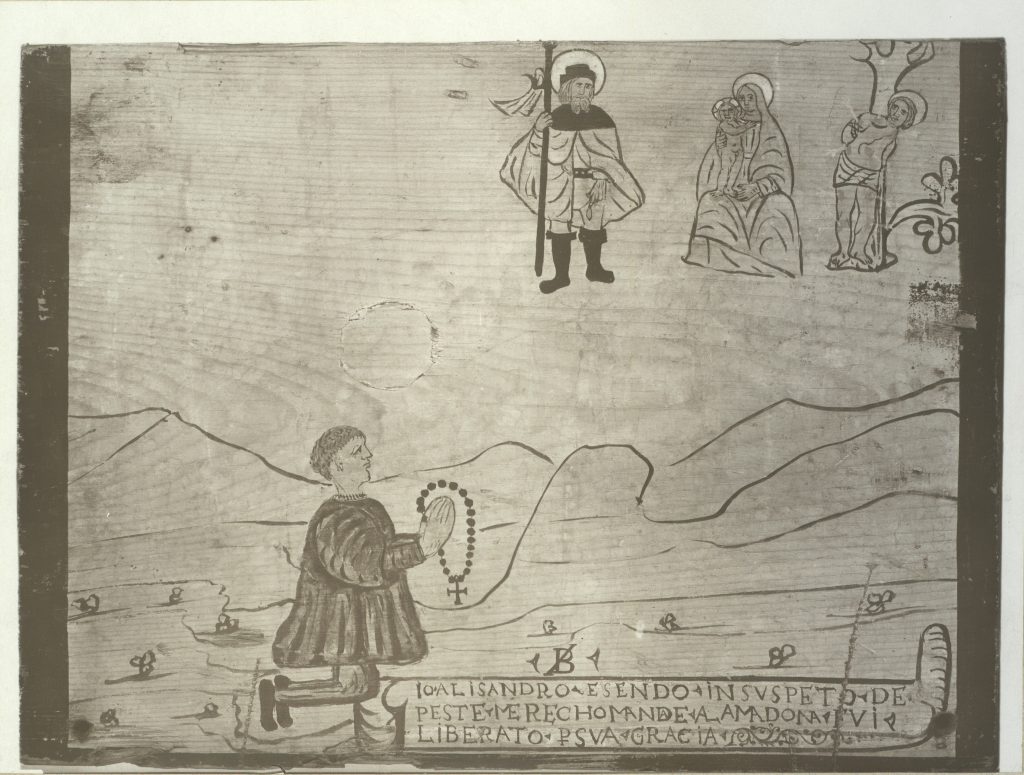

Che gli interessi del collezionista fossero rivolti innanzitutto alla documentazione delle varianti iconografiche lo testimoniano anche le numerose fotografie di opere di scarso valore storico artistico: dagli affreschi di pittori anonimi nelle chiesette di campagna, a tavolette votive come queste conservate nel santuario di Santa Maria del Monte a Cesena.